灰度变换:彩色世界的"黑白照"魔法

为什么彩色照片变成黑白后反而更有艺术感?为什么你的手机能瞬间把照片变成老电影风格?一切都要从这个看似简单却充满智慧的算法说起...

什么是灰度变换?—— 给图像"褪个色"

想象一下,你有一张色彩缤纷的照片(就像你手机里那张美食照),灰度变换就像是给这张照片戴上了一副"黑白滤镜",让它瞬间变成老电影的感觉。

在数字图像的世界里,每个像素点都像一个小小的彩色灯泡,由红(R)、绿(G)、蓝(B)三种颜色按不同比例混合而成(就像舞台上的三基色灯)。而灰度变换,简单来说,就是把这三种颜色的"亮度"混合成一种单一的"亮度值",让每个彩色灯泡变成一个可调亮度的白色灯泡。

🤔 小思考:为什么我们看黑白照片也能分辨出物体?因为虽然颜色没了,但物体的亮度差异还在!就像你闭上眼睛也能通过阳光的强弱判断窗外是晴天还是阴天。

经过灰度变换后,图像从原来的RGB三通道变成了单通道,每个像素只用一个数值(通常是0-255)来表示亮度——0代表纯黑,255代表纯白,中间的数字就是不同程度的灰色。

灰度值是怎么算出来的?—— 像素点的"亮度配方"

如果把RGB三个颜色比作三种不同口味的果汁,那灰度值就是把它们按特定比例混合后的新饮料。这个混合比例可不是随便拍脑袋决定的!

最常用的公式长这样,看起来有点唬人,但其实就是个加权平均:

Gray = 0.299 × R + 0.587 × G + 0.114 × B

你可能会问:为什么绿色的权重(0.587)这么大,蓝色(0.114)却这么小?难道是算法工程师偏爱绿色?

还真不是偏爱!这背后有个科学依据:人眼对不同颜色的敏感度不一样。我们的眼睛里有三种视锥细胞,分别对红、绿、蓝三种光敏感,但对绿光的敏感度最高,红光次之,蓝光最低。就像有些人对辣特别敏感,有些人则对酸更敏感一样。

👁️ 人眼敏感度小实验

红光

敏感度:中等

绿光

敏感度:最高

蓝光

敏感度:最低

所以这个公式其实是在模拟人眼的视觉特性,让转换后的灰度图像看起来和我们眼睛感知到的亮度一致。这就像厨师根据食客的口味调整调料比例,算法工程师也根据人眼特性调整了颜色权重。

动手实践:用Python实现灰度变换

理论讲完了,咱们来动手试试!用Python实现灰度变换就像做一道简单的家常菜,只需要准备两个"食材":

- OpenCV库:负责读取和显示图像(相当于你的菜刀和菜板)

- NumPy库:负责数值计算(相当于你的调料勺)

如果你还没有这些库,可以先在终端里输入这行命令安装:

然后复制下面这段代码,保存为grayscale_transform.py,运行后就能看到灰度变换的效果啦!

import cv2

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 读取彩色图像(注意:OpenCV默认读取的是BGR格式,不是RGB哦!)

color_image = cv2.imread('./images/color2gray.jpg')

# 方法1:手动实现灰度变换公式

# 先把BGR转换为RGB(因为OpenCV的默认格式是BGR)

rgb_image = cv2.cvtColor(color_image, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# 提取R、G、B三个通道

R = rgb_image[:, :, 0]

G = rgb_image[:, :, 1]

B = rgb_image[:, :, 2]

# 应用灰度变换公式

gray_image_manual = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B

# 转换为整数类型(像素值需要是0-255的整数)

gray_image_manual = gray_image_manual.astype(np.uint8)

# 方法2:直接使用OpenCV内置函数(实际项目中推荐用这个)

gray_image_cv = cv2.cvtColor(color_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 显示原图和两种方法得到的灰度图

plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(131)

plt.imshow(rgb_image)

plt.title('彩色原图')

plt.axis('off') # 关闭坐标轴

plt.subplot(132)

plt.imshow(gray_image_manual, cmap='gray')

plt.title('手动实现灰度变换')

plt.axis('off')

plt.subplot(133)

plt.imshow(gray_image_cv, cmap='gray')

plt.title('OpenCV内置函数实现')

plt.axis('off')

plt.tight_layout()

plt.show()

# 保存灰度图像

cv2.imwrite('gray_image.jpg', gray_image_cv)

print('灰度图像已保存!')💡 小技巧:代码里有个小细节——OpenCV读取的图像默认是BGR格式而不是RGB格式!这就像有些国家开车靠左行驶,有些靠右行驶,虽然都是车,但规则不同。所以处理前要记得转换一下,不然你看到的红色可能会变成蓝色哦!

效果对比:灰度变换前后有啥不一样?

下面是同一张图像的彩色版和灰度版对比。仔细看看,虽然颜色没了,但图像的轮廓、细节和层次感依然清晰可见:

彩色原图

RGB三通道,每个像素3个数值

灰度图像

单通道,每个像素1个数值

你可能会发现,灰度图像虽然没有了色彩,但有时候反而更能突出图像的纹理和结构。这也是为什么很多专业摄影作品会特意处理成黑白效果——去掉色彩的干扰,让观众更专注于画面的构图和光影。

灰度权重的前世今生:为什么是0.299、0.587和0.114?

还记得前面那个神秘的公式吗?Gray = 0.299×R + 0.587×G + 0.114×B。这些数字可不是随便拍脑袋想出来的,它们背后有一段跨越半个多世纪的标准制定史!

"我们制定这个标准,不是因为它完美,而是因为它足够好,并且大家都能接受。" —— 国际电信联盟(ITU)关于彩色电视标准的会议记录

故事要从20世纪50年代说起。当时彩色电视刚刚兴起,但电视台和观众面临一个大问题:如何让彩色电视信号也能被黑白电视机接收?毕竟不是每个人都能立刻买得起新的彩色电视(就像现在不是每个人都能立刻换最新款手机一样)。

于是,一群聪明的工程师聚在一起想办法。他们发现,人眼对不同颜色的敏感度不同,对绿光最敏感,红光次之,蓝光最低。基于这个生理特性,他们设计了一种"亮度信号"(Y)和两种"色差信号"(U、V)的传输方式,其中亮度信号Y就相当于我们今天说的灰度值!

经过大量实验和讨论,最终确定了Y信号的计算公式:

Y = 0.299×R + 0.587×G + 0.114×B

这个公式后来被写入了国际电信联盟(ITU)的BT.601标准,成为了电视、图像和视频处理领域的通用标准。虽然现在技术已经发展了很多代,但这个经典公式依然在广泛使用——就像我们现在还在使用几百年前发明的阿拉伯数字一样!

📜 灰度权重的"家族成员"

除了最常用的BT.601标准,其实还有其他几种灰度变换的权重方案,就像同样是做蛋糕,不同的食谱可能会用不同比例的面粉和糖:

| 标准名称 | 红色(R)权重 | 绿色(G)权重 | 蓝色(B)权重 | 应用场景 |

|---|---|---|---|---|

| BT.601 (最常用) | 0.299 | 0.587 | 0.114 | 电视、图像编辑软件 |

| BT.709 (高清电视) | 0.2126 | 0.7152 | 0.0722 | 高清电视、蓝光 |

| 平均法 | 1/3 (≈0.333) | 1/3 (≈0.333) | 1/3 (≈0.333) | 简单计算、教学演示 |

| 心理学权重 | 0.241 | 0.691 | 0.068 | 视觉心理学研究 |

灰度变换的妙用:不只是怀旧滤镜

别以为灰度变换只是用来把照片变成黑白那么简单!它其实是很多高级图像处理技术的"敲门砖",就像学数学要先学加减乘除一样基础但重要。

人脸识别

你的手机解锁时,首先会把你的脸转换成灰度图像,因为颜色对识别来说是多余的信息(就像识别一个人不需要知道他今天穿什么颜色的衣服)。这样不仅能加快识别速度,还能减少光线变化带来的干扰。

医学影像

X光片、CT扫描都是灰度图像。医生通过不同灰度来判断组织的密度——就像看水墨画时通过墨色深浅来感受层次感一样。灰度变换还能增强病变区域的对比度,帮助医生更容易发现问题。

自动驾驶

自动驾驶汽车的摄像头首先会把彩色图像转为灰度图像,因为道路标志、车道线的识别主要靠形状和亮度,而不是颜色。这样可以减少计算量,让汽车的"大脑"反应更快。

艺术创作

很多摄影大师偏爱黑白摄影,因为去掉颜色后,观众的注意力会更集中在光影、构图和情感表达上。安塞尔·亚当斯的经典风光照片就是最好的例子,虽然没有色彩,却比彩色照片更有冲击力。

图像压缩

灰度图像只有一个通道,文件大小通常是彩色图像的1/3(就像把三个文件压缩成一个)。这就是为什么早期的表情包很多是黑白的——在网络带宽有限的年代,小文件传输更快!

游戏开发

很多游戏在角色受伤或进入特殊状态时,会将画面转为灰度效果,给玩家直观的视觉反馈。比如《超级马里奥》中马里奥变小后,画面颜色会变暗,其实就是灰度变换的一种应用。

🎮 游戏彩蛋:你知道吗?早期的很多游戏因为硬件性能限制,只能显示黑白或灰度图像(比如经典的Game Boy)。灰度变换技术让这些简单的图像也能展现丰富的层次感,陪伴了几代人的童年!

灰度图像的趣闻:从间谍到火星

🕵️♂️ 间谍相机里的灰度秘密

冷战时期,间谍们使用的微型相机常常拍摄黑白照片。为什么不用彩色呢?除了节省胶卷空间,还有一个重要原因:灰度图像在不同光线条件下更稳定,而且更容易通过简单设备进行加密和解密。想象一下,如果你的秘密情报因为光线变化而变色,那可就麻烦了!

更有趣的是,有些间谍相机甚至会故意拍摄过度曝光的灰度照片,把秘密信息隐藏在看似普通的风景照中——只有通过特定的灰度值分析才能提取出隐藏的情报(就像你手机里的隐藏相册)。

🚀 火星上的灰度图像

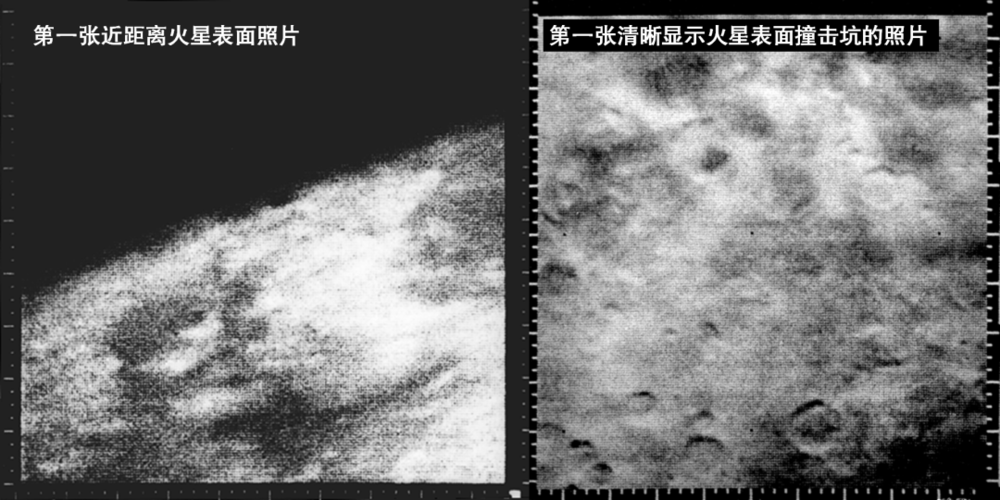

1965年,美国宇航局(NASA)的"水手4号"探测器第一次成功传回火星的近距离照片。你知道吗?这些珍贵的照片全都是灰度图像!不是因为NASA买不起彩色相机,而是因为当时的技术限制——传输一张彩色图像需要3倍的带宽和存储容量,而从火星到地球的信号传输速度比你家的拨号上网还慢!

1965年水手4号拍摄的火星表面照片(模拟灰度图像),这是人类第一次看到火星的近距离面貌

直到1976年,"海盗号"探测器才首次传回火星的彩色照片。但即使在今天,NASA的很多科学探测图像依然会先以灰度形式传输,到达地球后再通过计算机处理恢复成彩色——因为灰度图像更能保留原始数据的精度,就像记账时先记下精确的数字,之后再整理成图表一样。

🎭 电影中的灰度美学

你看过《辛德勒的名单》吗?这部电影大部分场景都是黑白的,只有一个穿红衣服的小女孩是彩色的。导演斯皮尔伯格用这种灰度与彩色的对比,在黑白的残酷世界中突出了一丝希望,成为电影史上的经典镜头。

这种手法其实就是对灰度变换的艺术化运用——故意保留某些颜色,将其他部分转为灰度,从而引导观众的注意力。后来很多电影和MV都借鉴了这种手法,比如《罪恶之城》几乎全片采用黑白处理,只保留少量关键颜色,营造出强烈的视觉冲击。

灰度变换:简单中的大智慧

灰度变换看起来只是把彩色图像变成黑白,但背后却蕴含着对人类视觉系统的深刻理解和工程实践的智慧。从电视信号的标准化到火星探测,从人脸识别到艺术创作,这个简单的算法无处不在,默默发挥着重要作用。

下次当你用手机给照片加黑白滤镜时,不妨想想这个过程中发生的数学魔法——每个像素点都在经历一次小小的"灰度变换",而这一切都源于那个看似普通的公式:Gray = 0.299×R + 0.587×G + 0.114×B。

📝 今日知识点回顾

- 灰度变换是将彩色图像转换为单通道亮度图像的过程

-

标准公式:

Gray = 0.299×R + 0.587×G + 0.114×B,源于人眼对不同颜色的敏感度差异 -

Python实现:可以手动计算或使用OpenCV的

cv2.COLOR_BGR2GRAY函数 - 应用场景:人脸识别、医学影像、自动驾驶、艺术创作等

想挑战一下自己吗?试着用今天学到的知识,写一段代码把你手机里的照片转换成灰度图像,看看效果如何!或者比较一下不同权重公式(比如平均法和标准公式)得到的灰度图像有什么区别。